特集

全文掲載記事

【特集インタビュー JCOM株式会社様】<中編>「想い」と「共感」が交差する瞬間を、会社という場で── J:COMフェムテックチーム「Audinary(オーディナリー)」が描く未来。

フェムテックプレス編集部

2025.07.25 16:45

ビジネスにアイデアをひとさじプラス——。

「フェムテックプレス」では、掲載プレスリリースをきっかけに、業界の注目キーワードを深掘り。企業担当者へのインタビューを通して、フェムテック・フェムケアの現場を紐解いていきます。

Vol.16のキーワードは「社員参加型プロジェクトのつくり方」。

【INDEX】中編では3・4をご紹介。

1 違和感が、行動のはじまりだった──フェムテックを“自分ごと”にした瞬間。

2「話してもいいんだ」と思える空気が、社内を変えていく。

3「体験してもらうこと」が伝わる近道──フェムテックイベント「J:COM meets Femtech!」が生んだ気づきと共感。

4 本社だけでは意味がない。本音を話せる場を全国へ。

5フェムテックチーム「Audinary(オーディナリー)」に込めた願い──“ふつう”に話せる社会へ。

「体験してもらうこと」が伝わる近道──フェムテックイベント「J:COM meets Femtech!」が生んだ気づきと共感。

― 初めてのイベント運営は、どのように進めていったのでしょうか。

鈴木さん:最初は本当に手探りでした。「どんな製品を集めればいいのか」「どういう展示が適切か」など、外部の専門企業に相談して、展示品のリストを作成していただき、そこからは、チームメンバー全員で意見を出し合いながら、展示内容を決めていきました。「これは関心を集めそう」「これは実際に手に取りやすそう」といった視点で検討を重ねました。

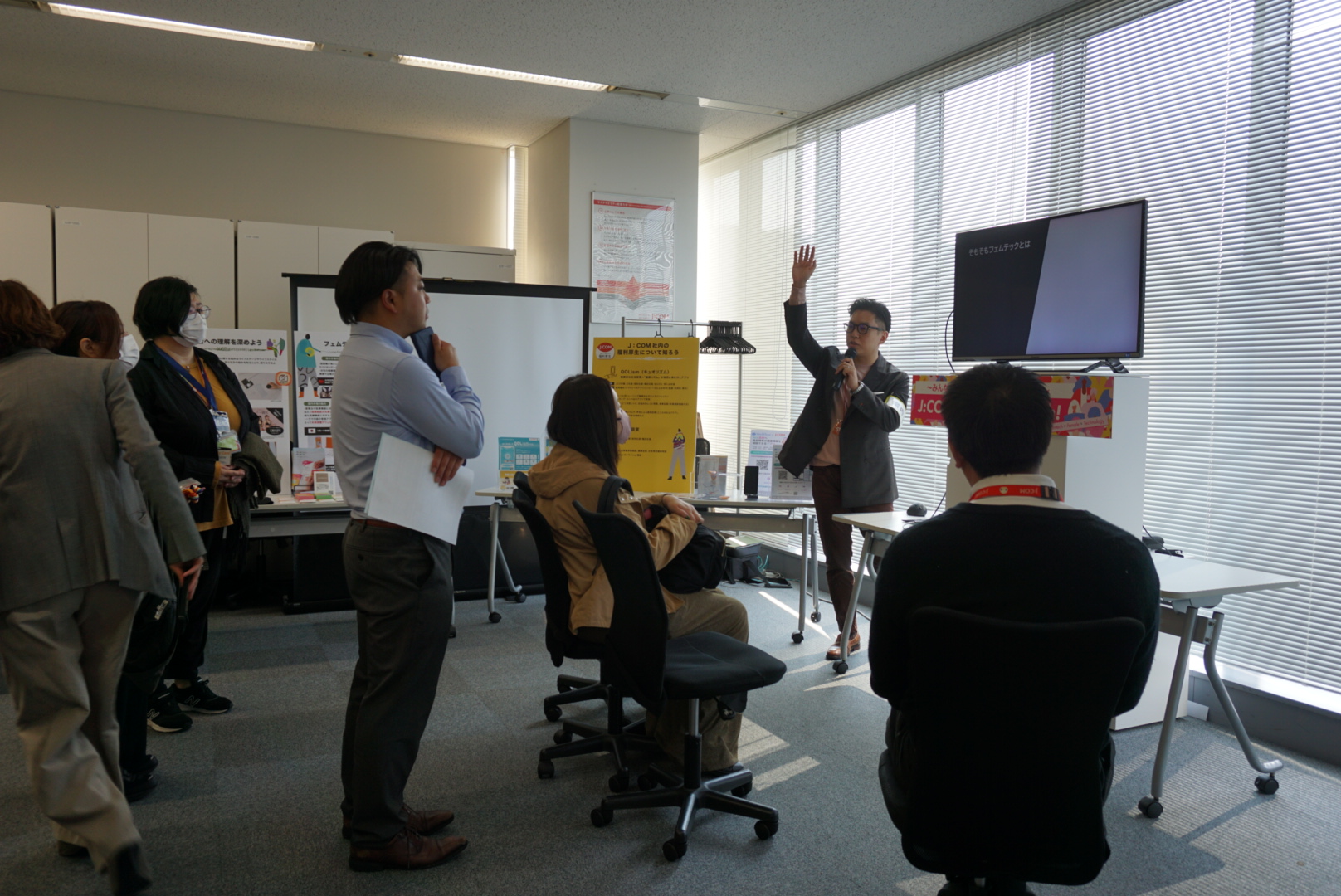

東京会場の様子(写真提供)

セミナーについては、初回はゲストスピーカーにお願いしましたが、大阪開催以降は私たち自身が登壇するようにしました。知識も深まってきたので、「自分たちの言葉で伝えよう」と思ったんです。

― セミナーもご自身たちで!

鈴木さん:一般的なセミナーは45分〜1時間程度が主流ですが、私たちは、ふらっと立ち寄って気軽に耳を傾けてもらえるような雰囲気づくりを大切にしているため、展示スペースの一角で10〜15分程度の「ミニセミナー」を実施しています。

小橋さん:鈴木からは、国内のフェムテック市場や他社事例、国の方針などをビジネス視点で紹介します。

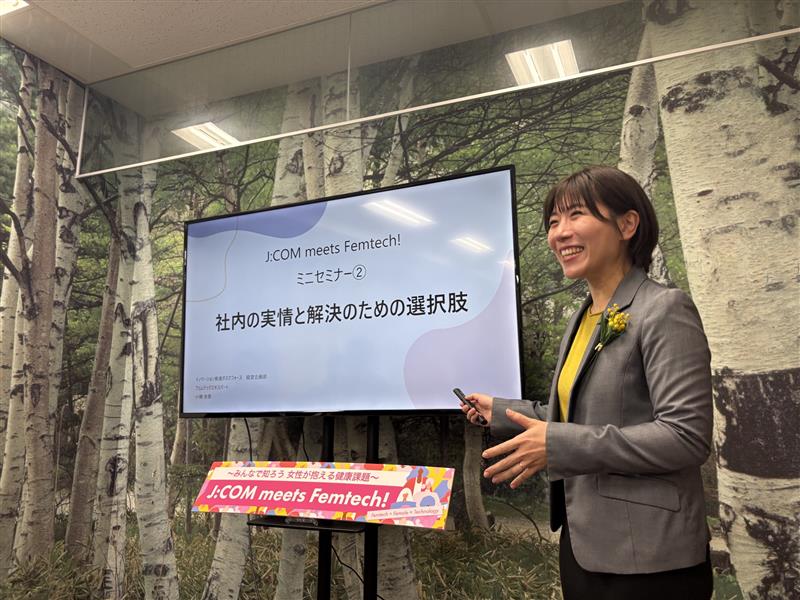

鈴木さんによるミニセミナーの様子(大阪会場/写真提供)

一方、私からは社内アンケートをもとに、社員が抱える日常的な悩みや課題を共有し、それをどう解決につなげていけるかという視点でお話ししています。

こうした役割分担は意図的にしていて、最初から「女性は大変なんです」という文脈で伝えると、身構えてしまう方もいるのではないかと思っているんです。

そこで、まず鈴木が“ビジネス観点”で話し、その後に私が“個人の声”や“現場の悩み”を紹介することで、自然と共感が広がるように意識しています。

小橋さんによるミニセミナーの様子(IPPS会場/写真提供)

― センシティブな部分もあるテーマですが、どのような配慮をされていますか。

鈴木さん:とにかく「入りやすさ」を意識しています。

初回の展示では、入口すぐに月経関連の製品を置いたところ、男性社員から「入りづらい」といった声がありました。「見たり、触ったり、話題にするだけでセクハラになるんじゃないか」と不安を感じる社員もいたんです。

初めて目にする製品に沸く質問の声(大阪会場/写真提供)

その声を受けて、2回目以降は展示の動線を再設計しました。入口には男女共に関係のある更年期や老年期の製品を置き、そこから妊娠・月経と年齢を遡るような順で展示。最後に会社の制度紹介ブースも設けて、自然な流れで見て回れるように工夫しました。

さらに、男女それぞれが安心して参加できるように、「男性限定」「女性限定」の時間帯も設けました。「異性の視線が気になる」という声が双方からあったためです。

関根さん:私たちは「選択肢のひとつとしてフェムテックを紹介する」というスタンスを大切にしています。「絶対に使うべき」と押し付けるのではなく、「こういう選択肢もありますよ」と伝えるだけ。誤解がないように気をつけながら言葉を選んでいます。

鈴木さん:チームの指針は、いわゆるミッション・ビジョン・バリューの形で明文化しています。J:COMが事業として取り組んでいるものではありませんが、方向性や価値観を共有することで、一貫性を保つためです。

展示品の選定でも、「これは信頼できるか」「エビデンスはあるか」など、チーム内で共有している判断基準をもとに議論し、記録も残すようにしています。

― 約4ヵ月という短期間での実現ですね。一般的には座学形式のセミナーからはじめるケースが多い印象ですが。

東京会場を視察する岩木社長の様子(写真提供)

鈴木さん:そうですよね。でも私は、これまでの経験から「まずは体験から入るほうが、より伝わる」と考えるようになりました。

たとえば、PMSや月経といったテーマを座学で学んでも、「へえ、そうなんだ」で終わってしまうことが少なくありません。でも、実際に製品を見て、触れて、「こう使うのか」「こんな製品があるのか」と体験することで、理解がぐっと深まるきっかけになると感じたんです。

だからこそ、初回から展示を中心にしたイベント形式を選びました。もちろんセミナーも併催しましたが、「実物を見る・手に取る」といったリアルな体験のインパクトには、言葉では伝えきれない力があると思っています。

本社だけでは意味がない。本音を話せる場を全国へ。

― 個人的な印象ですが、東京ではフェムテックの認知が進む一方、地方ではまだ浸透しておらず、地域ごとに女性の健康課題への関心に差がある印象を受けました。

鈴木さん:おっしゃる通りですね。東京では情報や製品がとても充実していて、アクセスしやすい環境が整っていると感じます。でも東京にいると、それが“当たり前”になってしまいがちです。

昨年、大阪支社でイベントを開催して初めて、「地方ではこういった情報に触れる機会が少ない」という現実に気づきました。今年6月には福岡と熊本でもイベントを開催しましたが、やはり東京と比べると、製品に直接触れたり、実際に体験したりできる機会は限られているように思います。

インターネットで購入できるとはいえ、“知る”という最初のきっかけが地方ではまだまだ少ないんですよね。

だからこそ、私たちはできるだけ現地に足を運んで、きっかけづくりに加えて、「東京や関西ではこういう事例がありました」「こんな成果につながりました」といった情報も丁寧にお伝えするよう心がけています。

そして、しっかり説明することで、関心を持ってくださる方の多さに改めて気づかされる場面も多くあります。

― 最初のイベントは東京での開催だったと伺いましたが、その後、大阪、九州へと展開される背景には、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

鈴木さん:東京本社では、大規模なものと小規模なもの、それぞれ1回ずつ、計2回のイベントを実施しました。そのなかで強く感じたのが、「本社だけで完結させては意味がない」ということです。

その理由は、グループ全体の社員数が約15,000人いる中で、本社勤務者はわずか2,000人に限られていることにあります。つまり、本社だけの取り組みにするのではなく、「他の拠点にも展開する必要がある」と強く実感しましたね。

なかでも関西エリアの株式会社ジェイコムウエストは従業員数が多く、チーム内でも「まずは大阪から始めよう」という意見で一致していて、実際に開催してみた結果、「これは全国展開すべきだ」との確信を得ることができました。

次に着目したのが九州エリアです。株式会社ジェイコム九州には、フェムテックに関心の高い社員がいて、経産省の実証事業にも関わっていました。そういった背景から、「次はぜひ九州と一緒にやろう」という話になり、第3弾の開催が決まりました。

また、開催地域ごとに“地域性”を大切にしたいと考えています。ある時、「地場企業のフェムテック製品も展示してみては?」という意見があがり、「それはいいな」と思ったんです。

九州会場では、現地の企業さまにも声をかけています。地元の製品を紹介することで、その地域の盛り上がりにもつながりますし、活動の広がりにもなります。こうやって一歩ずつ、展開を進めていきたいですね。

― 自社のオウンドメディアを通じて、社内外への情報発信を行うこともできますよね。

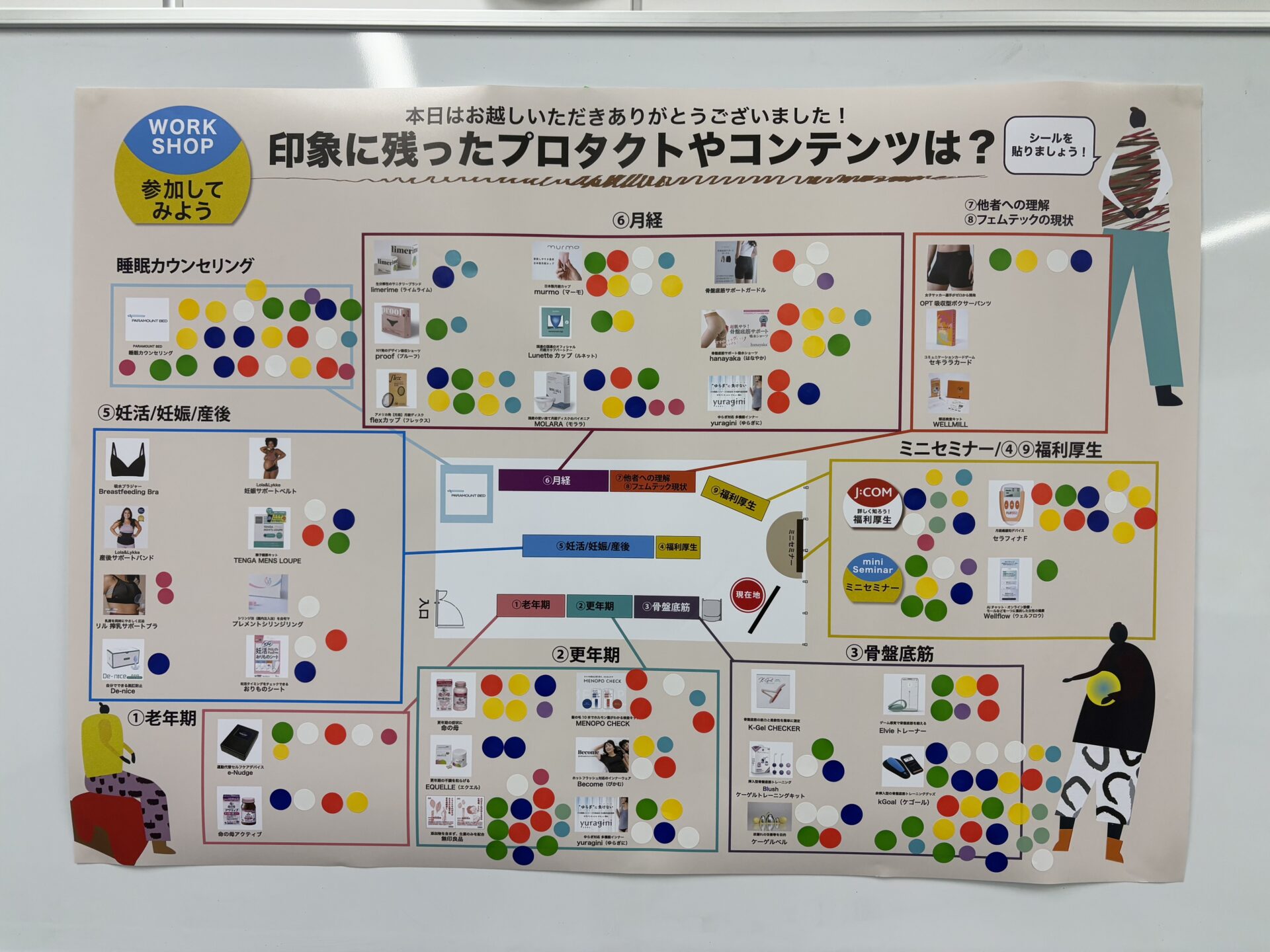

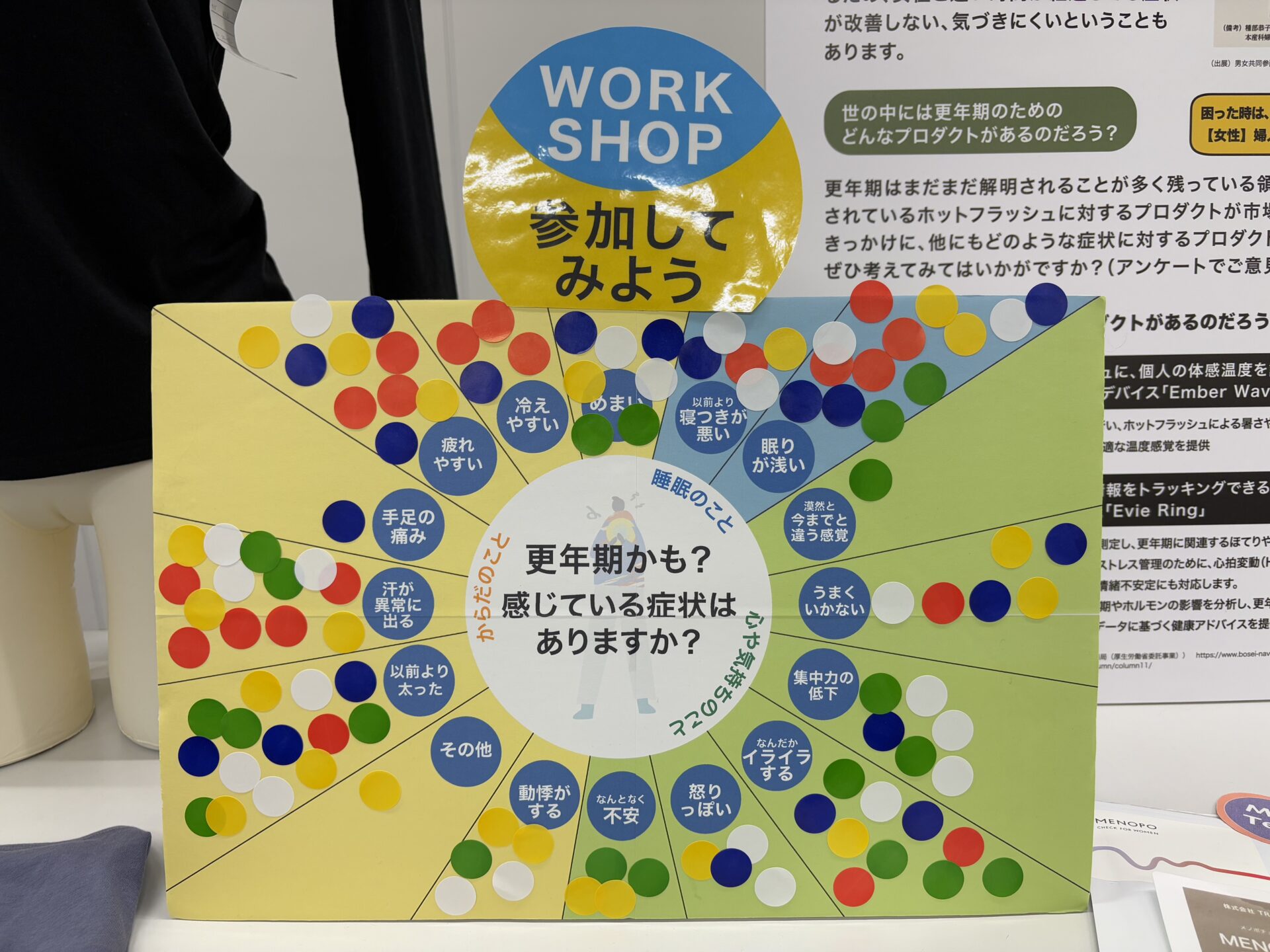

参加者の声をシールで“見える化”(大阪会場/写真提供)

鈴木さん:一番大切にしているのは、「体験」そのものです。たとえば、実際に製品を見て、触れてみること。そしてその体験がきっかけとなって、誰かとの会話が生まれる。そういったリアルな場を提供する価値は、本当に大きいと感じています。

単に情報を伝えるだけではなく、体験から得られる納得感や共感に重きを置いているからこそ、「会場に足を運び、実際に体験してもらう」ことを何よりも重視しています。

思わずシールを貼りたくなる、参加しやすい工夫も(大阪会場/写真提供)

小橋さん:イベントでは、リアルな場だからこそ生まれる会話があります。来場者が製品を手に取りながら、「実は私、生理が重くて…」とか、「今、妊活中なんです」といった話が、自然とこぼれることもあるんですよ。

こうした声は、画面越しの配信ではなかなか出てきにくいものです。やはり現地でアイテムに触れ、周囲に同じ関心を持つ人たちがいるからこそ、共感や情報のやり取りが自然に生まれる――その空気感こそが、リアルイベントの大きな価値だと感じています。

― たしかに、目の前に製品があると話しやすい雰囲気になりますよね。

鈴木さん:そうなんです。たとえば大阪のイベントでは、骨盤底筋を鍛えるデバイスを展示していたのですが、男性社員が5~6人集まって、実際に体験しながら「これ、すごいね!」と盛り上がっていたところ、その場にいた男性社員の一人がご自身の悩みを話しはじめたんです。これは、普段の業務の中ではなかなか生まれない会話です。

でも、目の前に製品があって、関心を持った人たちが集まっていて、適度な空気感があると、ふっと本音が出てくる。私たちがこの活動で大事にしているのは、まさにそういう「本音を話せる場」や「共感が生まれる瞬間」を創り出すことなんです。

― すごくスピード感のある展開ですね。プロジェクトが始動してから、どのくらいの期間が経つのでしょうか。

鈴木さん:プロジェクトが始動してから1年2ヵ月ほどです。こうして話していると、長くやっているように思われるかもしれませんが、実はまだそんなに経っていません。

初回のイベントでは、広報部のメンバーが積極的に発信に協力してくれて、社内でも大きな反響がありました。「これは一度きりで終わらせてはいけない」と感じて、継続展開を意識するようになりました。

鈴木さんの声がけで集まった有志メンバーのみなさん(東京会場/写真提供)

今年もイベント開催を計画していて、まず6月には熊本と福岡、そして10月には「世界メノポーズデー」に合わせて札幌での開催を構想しています。

― 社内の横展開以外にも、外部に向けた活動はされていますか。

鈴木さん:はい、私たちJ:COMは「日本ケーブルテレビ連盟」に加盟しているんですが、活動を発信し続けてきた結果、「ぜひ連盟主催のイベントでセミナーをしてほしい」とお声がけいただいたんです。

これは本当にありがたい展開でした。私たちは最初から「一気に広げる」のではなく、「社内から少しずつ認知と理解を深める」ことを大事にしてきました。活動が少しずつ外に広がりはじめた今、それを業界内にも展開できればと考えています。

連盟を通じて他のケーブルテレビ事業者にも広がれば、その先につながっている地域社会にも波及するはずです。社内から業界、そして地域へ——そんな「波紋」のような広がりを目指しています。

この記事の企業をCHECK!

関連記事

-

特集

全文掲載記事

【株式会社TRyAS取材インタビュー】後編:信頼の作り方とプロダクトのこだわり、これからの展望

株式会社TRyAS

2026.02.27

-

特集

全文掲載記事

【株式会社TRyAS取材インタビュー】前編:「正解を持たない」からこそ辿り着いた、ユーザーに寄り添うものづくり

株式会社TRyAS

2026.02.26

-

特集

全文掲載記事

【合同会社すずはな インタビュー】インナーパフュームとは?韓国発「COME INSIDE ME」が提案する“自分だけに香る”フェムケア習慣

合同会社すずはな

2026.01.28

-

特集

全文掲載記事

【特集インタビュー 有限会社アジュマ取締役 北原みのり様】<後編>「快楽も痛みも、あなたのもの」——ラブピースクラブが30年かけて問い続けてきたこと。

フェムテックプレス編集部

2025.10.14

-

特集

全文掲載記事

【特集インタビュー 有限会社アジュマ取締役 北原みのり様】<中編>「快楽も痛みも、あなたのもの」——ラブピースクラブが30年かけて問い続けてきたこと。

フェムテックプレス編集部

2025.10.10