特集

全文掲載記事

【2025年最新版】フェムテックとは? 経済損失3.4兆円の課題に挑み、誰もが活躍できる未来へ

フェムテックプレス編集部

2025.10.09 14:59

2020年の「フェムテック元年」から5年。市場の拡大と政策の後押しで広がりを見せる一方、解決すべき課題も残されています。

本記事では、フェムテックの基本から最新の動向、そしてこれからの可能性をわかりやすく解説します。

※2023年の記事はこちら

「個人の悩み」から「社会全体の課題」へ

「毎月つらいのは仕方ない」「更年期は我慢するもの」。こうした女性特有の健康課題は、決して個人の問題ではありません。

月経やPMS、更年期による不調は、社会全体で年間約3.4兆円もの経済損失を生むと試算されています。

これは働く女性のキャリア形成を妨げ、企業にとっては生産性の低下や「望まない離職」につながる深刻な課題です。

こうした背景から、女性の健康課題は社会全体で向き合うべきテーマとして注目され、その解決の鍵を握るのが「フェムテック」です。

フェムテックとフェムケアの違い

似ているようで異なる2つの言葉を整理しましょう。

フェムテック(Femtech):Female(女性)とTechnology(技術)からの造語。アプリやデバイスなど、テクノロジーを活用して女性の健康課題を解決・支援する製品やサービスを指します。

例: 月経周期管理アプリ、低用量ピルのオンライン処方、排卵日予測デバイスなど。

フェムケア(FemCare): FeminineとCareからなる造語で、テクノロジーを伴わない形で、女性の健康をケアする製品やサービス全般を指します。

例: 吸水ショーツ、デリケートゾーンケアソープ、潤滑ゼリーなど。

フェムテックが対象とする6つの分野

月経ケアや妊活分野はすでに広く知られていますが、更年期や性の健康(セクシャルウェルネス)といった分野は、ようやく社会でオープンに語られるようになった段階です。

■月経ケア

課題例:重い生理痛、PMSによる精神的な不調

サービス例:月経周期管理アプリ、低用量ピルのオンライン処方、吸水ショーツ

■妊活・妊よう性

課題例:不妊治療と仕事の両立

サービス例:排卵日予測デバイス、不妊治療の管理アプリ

■妊娠・産後

課題例:産後の精神不安や体調不良

サービス例:陣痛トラッカー、オンラインでの産後ケア相談

■更年期

課題例:体のほてり、気分の落ち込み

サービス例:専門家への相談サポート、更年期特化のオンライン診療、ホットフラッシュ対応デバイス

■婦人科系疾患

課題例:乳がんや子宮内膜症などへの不安

サービス例:膣内環境チェック、痛くない乳がん検査

■性の健康(セクシャルウェルネス)

課題例:性交痛、性の幸福に関する悩み

サービス例:性感染症検査キット、性交痛軽減のための潤滑ゼリー

フェムテックが注目される3つの理由

この5年間でフェムテックの普及を加速させた3つの社会的な変化があると考えます。

1. 女性の社会進出:女性が能力を最大限に発揮するには、健康課題の解決が不可欠です。PMSによる労働損失は年間4,911億円にのぼるとも試算されており、企業にとっても重要な課題となっています。

2. テクノロジーの進化:AIやIoTの進歩により、個人に合わせた精密なヘルスケアが可能になりました。

3. SNSの普及:これまでタブー視されがちだった女性の悩みが可視化され、「社会全体の課題」として共有されるようになりました。

政府と企業の最新動向

フェムテックは個人だけでなく、国や企業を動かす大きな力となっています。

【政府の取り組み】

「女性版骨太の方針2025」では、「仕事と健康課題の両立支援」と「フェムテックの推進」が明確に掲げられました。中小企業への導入支援や製品の品質・広告ガイドラインの策定などが進められています。

【企業の取り組み】

企業の福利厚生としてフェムテックを導入する動きが活発です。これは、人材確保(望まない離職の防止)、生産性向上、そしてDEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)の推進につながるため、経営戦略としても重要視されています。

日本の課題

フェムテックの広がりにはまだ課題も残されています。

■ヘルスリテラシーの不足:「不調は仕方ない」という意識が根強く、正しい情報が届きにくい状況があります。

■制度・ルールの遅れ:医療機器の認可や広告ガイドラインの整備が追いついていない側面があります。

■企業導入の格差:大企業では導入が進む一方、中小企業では資金やノウハウ不足が課題となっています。

■社会的なタブー感:月経や性の健康といったテーマが、いまだに語りにくい雰囲気があります。

しかし、これらの課題が社会的に議論されるようになったこと自体は大きな進歩です。制度が整備され、教育や情報発信が進めば、国内市場はさらに成長していくことと思われます。

次の5年、フェムテックが切りひらく未来へ

2020年の「フェムテック元年」から5年。フェムテックは着実に社会に浸透し、月経ケアや妊活は身近なものになりました。企業の福利厚生や自治体での導入も進んでいます。

一方で、ヘルスリテラシーや制度の壁など、解決すべき課題はまだ残されています。しかし、これらは次の成長への大きなチャンスでもあります。

今後5年間で、フェムテックはさらに進化するでしょう。

• AIやウェアラブル技術の活用により、より精密なパーソナルケアが可能に

• 職場への導入が標準化し、家庭でのセルフケアもさらに浸透していく

これにより、個人は「自分らしい選択」ができるようになり、企業は「人材の活躍を支える環境」を整えられます。

フェムテックは、性別やライフステージにかかわらず、誰もが健やかに自分らしく働き、生きられる社会を実現するための大切な鍵となります。

そして、「ひとりの悩みを、みんなで解決できる課題へ」という意識が根づくことで、誰もが活躍できるインクルーシブな社会へとつながります。

• 経済産業省「健康経営における女性の健康の取り組みについて(平成31年3月)」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/josei-kenkou.pdf

• 内閣府 男女共同参画局「男女共同参画白書 令和6年版 コラム3:女性活躍とフェムテック」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/column/clm_03.html

• 内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)」

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2025_honbun.pdf

• 経済産業省「フェムテックを活用した働く女性の就業継続支援」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/femtech/femtech.html

• 経済産業省『令和2年度 働き方、暮らし方の変化のあり方が将来の日本経済に

与える効果と課題に関する調査(フェムテック産業実態調査) 報告書〈概要版〉』

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r2fy_femtech_gaiyou.pdf

• Grand View Research, Global Market Insights, Mordor Intelligence: 各市場調査レポート(2024–2025更新)

https://www.grandviewresearch.com/

https://www.gminsights.com/

https://www.mordorintelligence.com/

情報提供元:フェムテックプレス編集部

この記事の企業をCHECK!

関連記事

-

イベント

働く女性の心身をサポートする体験型イベント「わたしの保健室」3月18日(水)~19日(木)にオペラハウス東京で開催決定!

スターツ出版株式会社

2026.02.19

-

アイテム

フェムケアブランド【Sonael(ソナエル)】から医薬品 (販売名:バイグロミン®) が3月2日新発売 女性が感じやすい末端の冷え、更年期における肩こり・頭痛・不眠などの症状にアプローチ

株式会社I-ne

2026.02.13

-

イベント

しゃべって、考えて、変えていく。大阪の国際女性デー『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』開催

タカラベルモント株式会社

2026.02.06

-

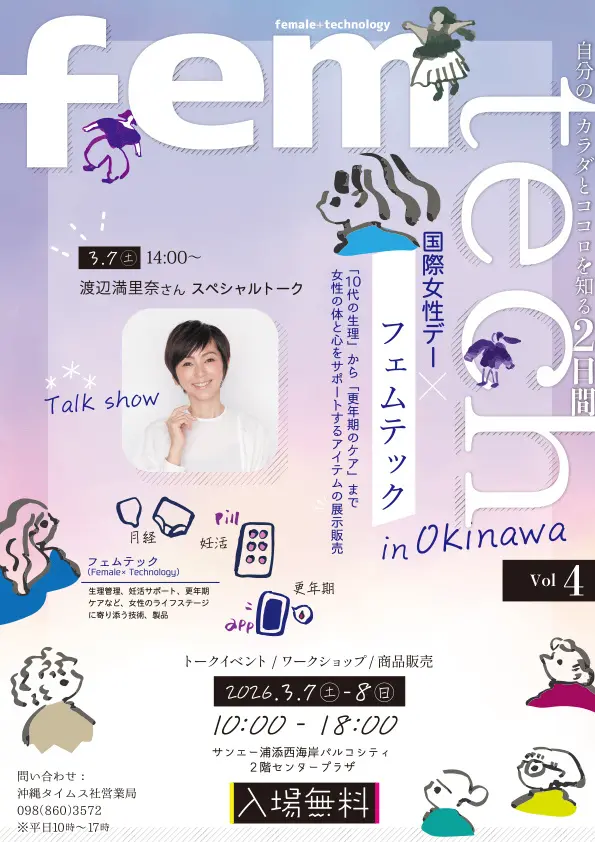

イベント

【入場無料】パルコにて「国際女性デー×フェムテック in Okinawa Vol.4」3月7日、8日に開催! 自分のカラダとココロを知り、ハッピーになる2日間!

株式会社沖縄タイムス社

2026.02.03

-

イベント

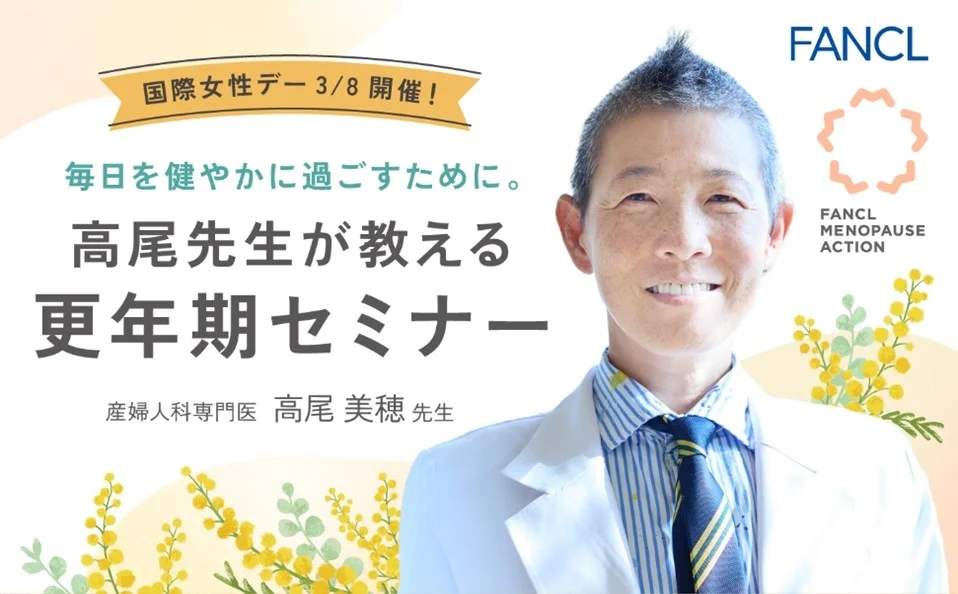

【ファンケル】3月8日(日)の国際女性デーに産婦人科医の高尾美穂先生による更年期セミナーを開催

株式会社ファンケル

2026.02.02